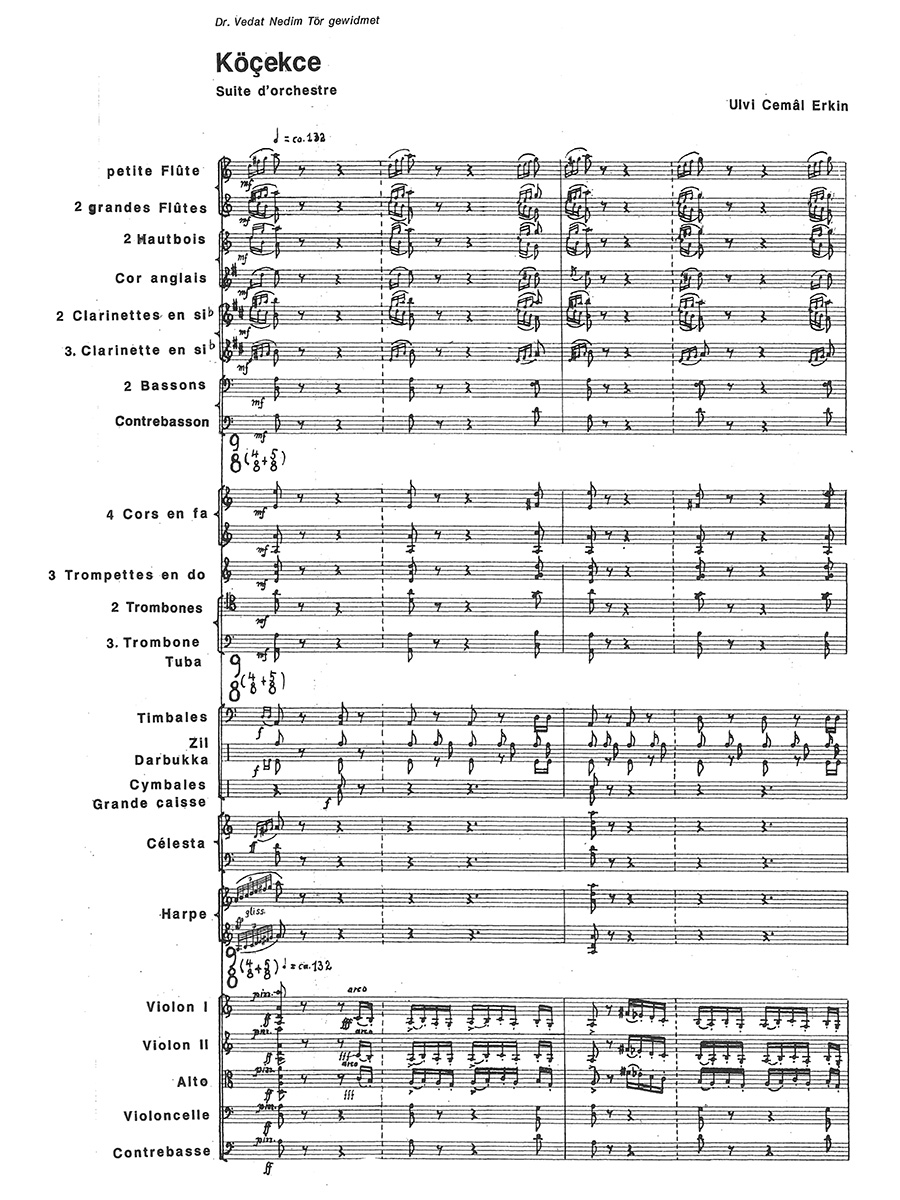

Köçekçe (Köçekçeler), Dance rhapsody for orchestra (first time available for sale)

Erkin, Ulvi Cemal

25,00 €

Ulvi Cemal Erkin

(geb. Istanbul, 14. März 1906 – gest. Ankara, 15. September 1972)

Köçekçe (Köçekçeler)

Tanzrhapsodie für Orchester (1942)

Zur Vielfalt und Geschichte der türkischen Musik

Die türkische Musik begegnet uns mit einem Spektrum von extremer Vielseitigkeit, was natürlich wiederum mit der Geschichte des Landes, seiner ethnischen Zusam–mensetzung und den großen Unterschieden zwischen urbaner und ländlicher Kultur zusammenhängt.

Sollten wir versuchen, Merkmale eines gemeinsamen Nenners aufzuspüren, so fällt – ungeachtet einiger bemerkenswerten Ausnahmen – eine Haltung auf, die sowohl von Stolz und Würde gekennzeichnet ist als auch von Zartheit, Anmut und sentimentaler Sehnsucht. Die Turkvölker sind nomadischen Ursprungs, kriegerisch und an rauhe Bedingungen gewöhnt – wie eben auch die aus den kasachischen Steppen stammenden Seldschuken, die unter ihrem Namensgeber, dem Fürsten Seldschuk, gegen Ende des zehnten Jahrhunderts zum Islam übertraten, im elften Jahrhundert große Teile Persien unterwarfen, sich als Schutzmacht über Bagdad etablierten, und 1071 in der Schlacht von Manzikert unter Alp Arslan das byzantinische Reich besiegten und die türkische Besiedlung Anatoliens einleiteten. Im elften Jahrhundert errichteten sie von der Hauptstadt Konya aus das Sultanat der anatolischen Seldschuken. Mit dem Beginn des 14. Jahrhunderts wurden sie in der Herrschaft von den Osmanen abgelöst, doch die nationale Identität der heutigen Türken gründet in der Blütezeit des mittelalterlichen seldschukischen Reichs. So stark danach der arabische Einfluss mit seiner Lebensart gewesen sein mag, so sehr ab dem 19. Jahrhundert der europäische Einfluss sich geltend machte, die Türken haben – ähnlich den Persern – in allen äußeren Erscheinungsformen stets ihre Eigenart gewahrt. Aber was heißt schon ‚türkisch’? Die überragende Symbolfigur, der größte Heilige, auf den sich jeder Türke bis heute berufen kann, war Celaleddin Rumi, geboren 1207 in Balch (in Chorasan im heutigen Afghanistan), Sohn des Sufimeisters Bahauddin Walad. Als 1219 die Mongolen unter Dschingis Khan in Balch einfielen, floh die Familie über Mekka nach Anatolien. Auf dem Wege begegnete der junge Rumi dem großen alten Sufi Fariduddin Attar. Der seldschukische Sultan bot dem Vater den Lehrstuhl an der Universität zu Konya an, den um 1230 Rumi übernahm. Rumis Begegnung mit dem heiligen Shams-y-Täbris ist eine der berührendsten Verwandlungsgeschichten der Weltliteratur. Die Welt kennt Rumi heute nicht nur als einen der großartigsten Dichter der Geschichte, sondern auch als Begründer der Gemeinschaft der Mevlevi, die sich nach seinem Tode als Sufi-Orden organisierten und in Konya die Heimstatt der Tänze der wirbelnden Derwische schufen. Die sufischen Gemeinschaften hatten dann in der Zeit des osmanischen Reichs (1299-1923) eine immense Bedeutung, die Herrscherhäuser standen in engster Verbindung mit ihnen. Nachdem Mustafa Kemal (Atatürk) 1923 die Niederlage der Türkei im Ersten Weltkrieg zu wenden verstanden und Izmir zurückerobert hatte, ging das osmanische Reich offiziell zu Ende, und Atatürk rief am 29. Oktober 1923 die Republik aus, ab 1928 ein säkulares Staatsgebilde mit dem starken Arm des Militärs als Krisenstabilisator, wie es bis heute besteht. Atatürk verbot auch die Aktivitäten der Sufis, die gleichwohl in der Bevölkerung weiterhin höchste Achtung genossen. Celaleddin Rumi, der 1273 in Konya starb und den die Türken einfach Mevlânâ nennen (‚unser Meister’), hat alle seine Werke in Persisch verfasst, und doch ist er für die Türken ebenso einer der ihren wie Hadschi Bektasch Veli (1209-71, der Gründer des Bektaschi-Ordens), Yunus Emre (1240-1321) oder Nasruddin Hodscha (1208-84, der ‚Till Eulenspiegel des Orients’). Es ist also die Mischung, die die Identität ausmacht: das Türkische in lebendiger Wechselbeziehung mit dem Persischen, dem Arabischen und später den westlichen Einflüssen, und nicht zu unterschätzen die Beiträge der armenischen, kurdischen, griechischen und anderen Minderheiten. Hätten die Herrschenden den sufischen Geist sich wirklich zu eigen gemacht, wären die ethnischen Unterschiede nicht zu einem solchen Pulverfass geworden, die Türkei wäre kein weiterer Exponent jenes verhängnisvollen Nationalismus geworden, wie er an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die ganze Welt wie ein Strudel in den Abgrund zog. Dies versteht, wer sich daran begibt, die sufischen Ursprünge zu erforschen, und den evidenten Entsprechungen im Sanskrit, in den zoroastrischen Schriften, im Zen-Buddhismus, im toltekischen Schamanismus begegnet.

‚Mein Ort ist da, wo kein Ort ist,

Mein Zeichen ist ganz ohne Mal,

Nicht Körper bin ich, noch Seele –

Ein Glanz nur von Seinem Licht.

Die Zweiheit hab ich verworfen,

Ich sah in zwei Welten nur eins:

Ich suche und kenne und rufe

Nur Ihn, bis das Auge mir bricht.

Er ist der Erste und Letzte,

Ist Schale und ist der Kern.

In allem, außer ‚ALLAH HU!’

An Kenntnis es mir gebricht.’

aus dem Diwan des Shams-y-Täbris von Rumi

Lesen Sie das komplette Vorwort > HIER

| Partitur Nr. | 1901 |

|---|---|

| Edition | Repertoire Explorer |

| Genre | Orchester |

| Format | |

| Druck | Reprint |

| Seiten | 90 |