Requiem

Delius, Frederick

21,00 €

Preface

Frederick Delius – Requiem

(geb. Bradford, Yorkshire, 29. Januar 1862 — gest. Grez-sur-Loing, 10. Juni 1934)

Für den größten Teil seines schöpferischen Lebens hatte sich Delius einen Ort relativer Abgeschiedenheit im ländlichen Frankreich gesucht, weit weg vom Trubel städtischen Lebens, in dem aber auch der größte Teil künstlerischer Aktivität stattfindet. Vielleicht trägt dieses selbst auferlegte Exil mit dazu bei, die Eigenart seines ›heidnischen‹ Requiem zu begreifen, und auch, warum es bei der Londoner Uraufführung am 23. März 1922 so feindselig aufgenommen wurde. Nur jemand so weitab vom Zeitgeist vermochte ernsthaft glauben, ein solches Werk mit einem solchen Titel könnte nicht anstößig wirken würde in einer Zeit, in der die Verwüstungen des ersten Weltkriegs noch nachwirkten, und in der der althergebrachte Glauben den vielen Hinterbliebenen und Desillusionierten einigen Trost zu spenden vermochte. Infolgedessen stieß man sich heftig an dem nicht-traditionellen Text, hielt die Musik im gleichen Maße für minderwertig, und obwohl das Stück einige Wochen später bei der deutschen Premiere in Frankfurt weit besser aufgenommen wurde, hat man es dann für mehr als dreissig Jahre nicht wieder aufgeführt.

Schon wenn man Delius’ Briefe liest, wird klar, daß er nicht so weltfremd war, wie oft angenommen wird. In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg hielt er die Ohren weit offen für alles, was in der Musikwelt seiner Zeit geschah. Er reiste ausgiebig in Europa herum, um Aufführungen eigener und fremder Musik zu besuchen, und war ständig in Kontakt mit Verlegern, ausübenden Künstlern und Freunden, um seine Musik zu propagieren. So kann man annehmen, daß er auch im Falle des Requiem genau wußte, was er tat. Daß Delius ausgesprochen konfrontativ und taktlos sein konnte, ist gut dokumentiert. Schon die Wahl des Titels selbst ist eine Provokation. Denn Delius beschenkt seine Hörer mit einer Herausforderung – ein Freudengesang auf die pantheistische, rationale Sicht vom Tod. Das Requiem ist ein Gegenstück zu Delius’ früherem, umfangreichen Chorwerk A Mass of Life (Eine Messe des Lebens, 1904/5, Libretto in deutscher Sprache). Zusammengenommen behandeln sie die für ihn essentiellen Fragen des Daseins. Die Messe ist eine poetische Lebensbejahung, wie Nietzsche sie ausdrückte, mit bedachtsam gewählten Auszügen aus seiner Dichtung Also sprach Zarathustra. Es gibt zwar darin bereits Bezüge zur Frage der Sterblichkeit, aber Delius fühlte offenbar, daß er sich mit dem Kernthema Nicht-Existenz noch viel eindringlicher und eindeutiger auseinanderzusetzen hatte. Dies würde sein Manifest des Todes werden, und so hielt er es für gerechtfertigt, den Begleiter seiner Messe ein Requiem zu nennen.

Manch einer fragte sich, ob dies Werk Delius’ Antwort auf den sinnlosen Tod Vieler im großen Krieg war – eine Sichtweise, die unterstützt wird durch die Widmung, die 1916 hinzugefügt wurde: »To the memory of all young Artists fallen in the war« (Allen im Krieg gefallenen jungen Künstlern zum Andenken) Doch die Chronologie macht diesen Zusammenhang eher unwahrscheinlich, denn Delius arbeitete schon im Herbst 1913 am Requiem. Zu dieser Zeit hatte er sein Libretto schon, und vielleicht hatte er schon Jahre früher an die Vertonung gedacht. Doch obwohl der größte Teil der Komposition wohl schon 1914 abgeschlossen war, arbeitete er in den nächsten zwei Jahren noch weiter an der Partitur, und so ist andererseits anzunehmen, daß einige seiner Erfahrungen aus Kriegszeiten durchaus auch Einfluß nahmen. Worum es geht, machte er in einer Programmnotiz für die Uraufführung klar, worin es heißt: »Es handelt sich nicht um ein religiöses Werk.« (Obwohl es in gewisser Weise in der Tat sogar genau dies ist!) Man erkennt auch den Einfluß von Ideen von Nietzsche in Phrasen wie »die Wirklichkeit des Lebens« und »große Gesetze des Allumfassenden«. Der Komponist teilt uns (nicht sonderlich taktvoll) mit, daß nur der Schwächling Trost im Mythos vom Leben nach dem Tode findet. Da der Tod dem Bewußtsein ein Ende macht, kann »Erfüllung nur im Leben selbst gesucht und gefunden werden«, und jede Moral oder Verhaltensregel muß daraus hergeleitet werden.

Weder im Manuskript noch in der gedruckten Partitur gibt es einen Hinweis auf den Verfasser des Librettos. Man nahm daher viele Jahre lang an, es ginge auf Delius selbst zurück, und es gibt auch kaum Zweifel daran, daß seine Hand mit im Spiel war. Delius’ Protégé, der Komponist Philip Heseltine (bekannt unter dem Künstlernamen Peter Warlock), berichtete, er habe den Text im September 1913 gesehen, und nannte ihn »ein wundervolles, entzückendes Prosa-Poem von einem modernen deutschen Dichter«, nannte jedoch dessen Namen nicht. Erst ein Vertrag mit seinem Verlag, der Universal Edition, entdeckt Mitte der Siebziger Jahre, enthüllte, daß vor allem der vielseitige Heinrich Simon, zur Zeit der Entstehung des Werkes Chefredakteur der Frankfurter Zeitung und ein Freund von Delius, für den (ursprünglich deutschen) Text verantwortlich war; die Umstände dieser Zusammenarbeit sind jedoch nicht näher bekannt. Abgesehen von seinen Anklängen an Nietzsche enthält der Text auch bearbeitete Passagen aus dem alt-testamentarischen Buch Prediger Salomo. Da Delius nie Texte vertonte, mit denen er sich nicht selbst völlig auseinandergesetzt hatte, kann man sicher sein, daß er auch hier schwer involviert war, ungeachtet der Unzulänglichkeiten der Vorlage. Heseltine übernahm im Jahr 1919 die Übersetzung ins Englische.

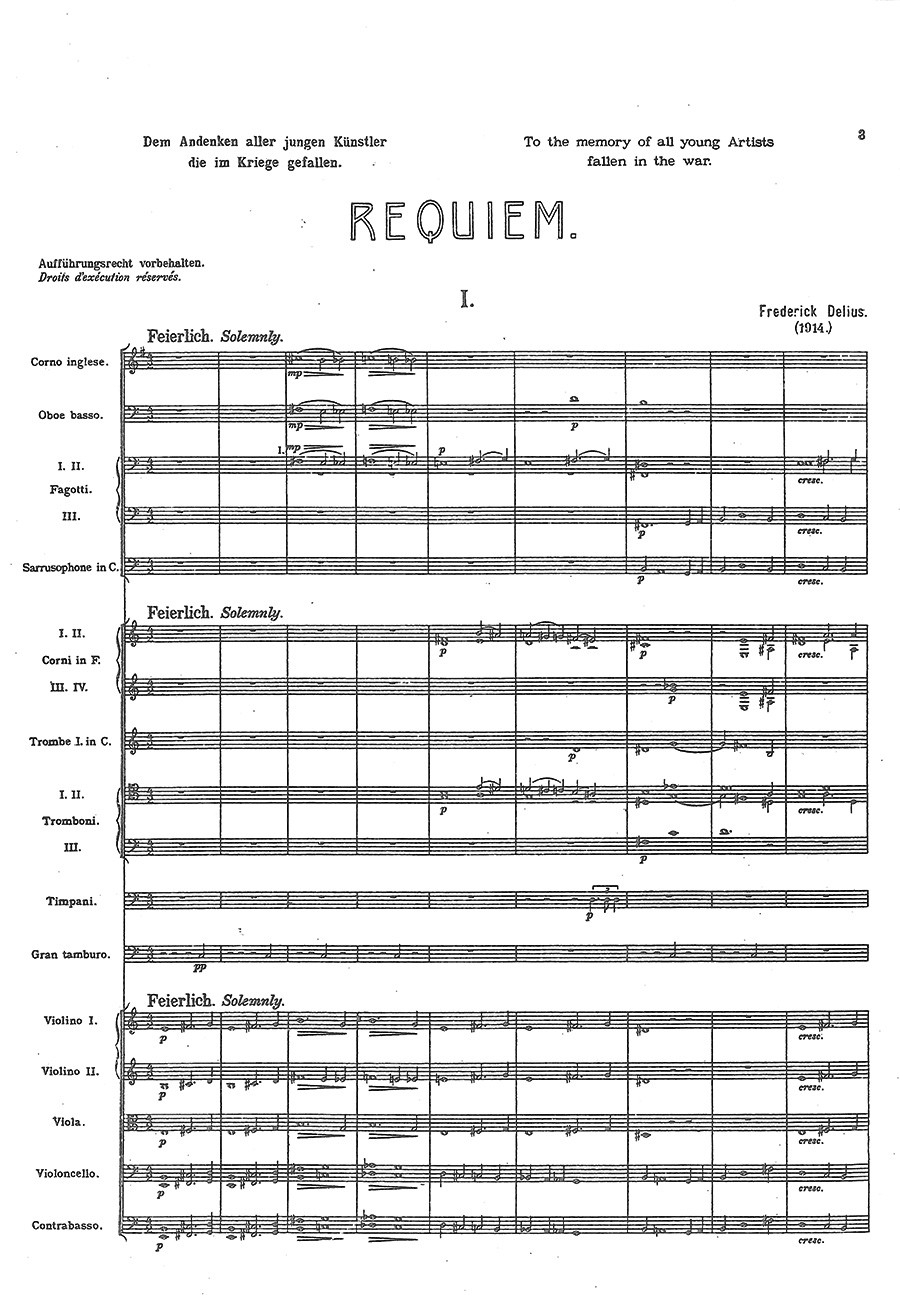

Die Partitur des Requiem besteht aus fünf musikalisch unterschiedlichen Sätzen, die jedoch ohne Unterbrechung aufeinander folgen; überdies ist das Werk in zwei Hauptteile gegliedert: Der erste (Satz I & II) steht für die Herausforderung durch die »Realität«, der zweite Teil (Satz III–V) behandelt die Entschädigungen und Verantwortungen des gelebten Lebens, dessen vitale Bestandteile (besonders in Satz V) »Einklang mit der Natur und der immer wiederkehrende, gleichförmige Rhythmus von Geburt und Tod« sind. Der Aufbau des Werkes ist bestimmt vom Text; jeder Vers, jede Phrase bekommt neues musikalisches Material. Kontrastierende Texturen entstehen oft durch das Abwechseln der beiden Soli, dann beide zusammen, mit dem Doppelchor. Von wenigen Ausnahmen abgesehen folgt Delius einem ›responsorischen‹ Prinzip, bei dem der Chor Worte der Solisten wie ein Echo aufgreift. In den ersten drei Sätzen gibt es Reprisen-artige Elemente, wenn schon ausgesprochene Text-Abschnitte nochmals wiederholt werden, doch auch wenn die Musik auf den ersten Blick ähnlich klingt, wird sie jedoch nirgends wörtlich wiederholt – die rückbezüglichen Anklänge bekommen ihr eigenes Leben und bereichern dadurch den Zusammenhang des Satzes als Ganzem.

Die melodischen Motive, die jeden Satz bevölkern, bleiben im Ohr hängen. Die Anfangstakte von Satz I – ein düsterer Trauermarsch aus parallelen Quinten mit gedämpften Trommelschägen – stellen eine kleine Terz als melodische Zelle heraus, die in verschiedenen Modifikationen den ganzen Satz durchzieht. Eine weitere davon ist die aufsteigende, Signal-artige Triolenfigur, ein bevorzugtes Delius-Motiv, erstmals versuchsweise zu hören bei Takt 11. Insgesamt verschmilzt der Satz behutsam den herben Hintergrund mit durchsetzten rhetorischen Passagen des Baritons, kontrastierenden Abschnitten mit impressionistischer Farbgebung, und üppigen, chromatischen, achtstimmigen Chorsatz.

Bevor wir mit der Diskussion der übrigen Sätze fortfahren, müssen wir noch fragen, warum frühe Kommentare die Musik im Vergleich zu Delius’ besten Werken als minderwertig empfanden. Der erste Satz hat eine Rauhheit, völlig anders als alles, was zuvor in den Werken seines Heranreifens (1889–1910) zu hören war, aber doch recht angemessen einem Werk über den Tod – mangelnder Glaube an ein Leben nach dem Tod macht dessen ungeachtet die Erwartung des Todes nicht weniger erschreckend! In seinem Essay ›Delius’s Requiem‹ (in: Tempo, New Series, 76, Frühjahr 1966, S. 12–17) argumentiert Anthony Payne, daß dies die Art des Komponisten war, mit dem Wissen umzugehen, daß die eigene Fähigkeit, ständig »mit den Nerven-Enden« zu schreiben, im Schwinden begriffen war. Das Requiem war für ihn ein »idealer Partner« darin, Musik zu schreiben, »abgestimmt auf eine herbere und bewußt erfundene Welt«. Mit anderen Worten handelt es sich hier um ein Stück am Scheideweg, und interessanterweise folgten ihm dann eine Reihe von Werken in traditionelleren Formen – Konzerte, Sonaten und ein Streichquartett.

Der Beginn von Satz II ist die am meisten problematische Stelle im gesamten Stück und muß die ersten Hörer als angenehm bizarr berührt haben. Delius hatte offensichtlich damit zu kämpfen, einen Weg zu finden, der die Sinnlosigkeit eines Wettstreits der unterschiedlichen religiösen Traditionen porträtiert: Im Oktober 1913 hatte er seinen Freund, den Kritiker Ernest Newman, gebeten, Vorschläge musikalischer Themen dafür zu machen. Die Lösung des Komponisten, die Texte ›Hallelujah‹ und ›La il Allah‹ mit einer Musik zu verbinden, die in quadratischen Sequenzen stecken bleibt, ist nicht sonderlich überzeugend. Allerdings erholt sich der Satz schnell in einem rastlosen piu lento für den Bariton-Solisten. Die anschließende Passage im Dreiertakt ist eine der Stellen im gesamten Stück, die melodisch am meisten im Ohr bleibt, und wird wirkungsvoll vom Chor übernommen, aufgeteilt zwischen einer Gruppe, die den Text wiederholt, und einer anderen, die »Ah« über einem absteigenden chromatischen Bass vokalisiert. Die anschließende Stelle, eine Paraphrase auf Prediger Salomo, Kapitel 9, Vers 7–10, wird von üppigen Streichern begleitet; die vokale Phrase endet in einem charakteristischen, aufsteigenden Ton.

Der Text von Satz III arbeitet einen Satz aus Salomo, Kap. 9, Vers 9 aus: »Brauche das Leben mit deinem Weibe, das du lieb hast.« Der männliche Solist preist die Tugenden der Liebe des Weibes in Metaphern, sie mit einer Blume vergleichend. Konsequenterweise ist die Musik rhapsodischer, als sie bisher zu hören war. Der Satz wird von dem aufsteigenden Triolenmotiv in zwei Ausprägungen dominiert, eine mit nachfolgendem, absteigenden punktierten Rhythmus, die andere in einer stufigen Figur abfallend. Satz IV feiert die letzte Herausforderung an den Übermenschen, dem Tod, wenn auch allein, so doch ohne Furcht entgegenzutreten. Auch wenn man sich heute mit diesem Bild ein wenig unwohl fühlen mag, so ist die Vertonung doch herrlich sensibel und ausdrucksvoll. Der Solo-Sopran singt fünf Phrasen in langen, lyrischen Linien, begleitet von einer äußerst delikaten Instrumentierung, während der Chor nur drei sehr kurze, aber strategisch bedeutsam platzierte Antworten zu singen hat.

Satz V ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Naturbilder, die Delius so vorzüglich gelangen, und er ist auch, wie übereinstimmend festgehalten wird, der am meisten inspirierte Teil des Werkes. Die großen instrumentalen und vokalen Kräfte werden in einfallsreicher Vielfalt genutzt. Es gibt drei Haupt-Abschnitte und eine Coda: Der erste davon kontrastiert die schlafende Stimmung der Höhepunkte mit der störrischen Aktivität des frühen Frühlings; der zweite zeichnet die Stille des Waldes bei all der drumherum vorgehenden »ewigen Erneuerung« nach; der dritte feiert alle vier Jahreszeiten, aber der Frühling erhält dabei die stärksten Ausdrucks-Ausbrüche. Dann folgt eine kurze, starke Stelle mit Vorhalts-Akkorden, welche in die glückselige, unentschiedene Coda hineinführen, und die auch als Erinnerung an die Realität des Todes für jedermann dienen mögen. Gerade so, wie im ersten Satz jeder Tag den Lebenszyklus wiederspiegelte, dient hier der Jahreslauf als ähnliche Metapher. Delius drückt die Rastlosigkeit der Natur durch ausgiebigen Gebrauch verschiedener Ostinati aus; die melodischen Hauptmotive erinnern an die Volkslieder seines geliebten Norwegens, und die delikate Instrumentierung wird bereichert durch Harfen, Glocken und Celesta. Es ist die Erneuerung des Lebens im Frühling, die Delius’ Sicht der Realität Sinn verleiht.

Das Requiem wurde in Amerika erst am 6. November 1950 in der New Yorker Carnegie Hall erstmals aufgeführt, und das war wohl sicher auch die erste Darbietung seit 1922. Das Interesse an dem Werk wurde jedoch eigentlich erst durch eine Aufführung in Liverpool unter Sir Charles Groves wieder erweckt, zumal Boosey & Hawkes aus diesem Anlaß eine Studienpartitur veröffentlicht hatte. Kurz danach kam die gefeierte Schallplatten-Einspielung unter Meredith Davies heraus, mit Heather Harper und John Shirley-Quirk als Solisten. Eine weitere, feine Aufnahme unter Richard Hickox erschien 1997 bei Chandos. Es gab in den vergangenen Jahren gelegentlich Aufführungen in Großbritannien und Amerika, aber offenbar keine einzige in Deutschland. Philosophisch betrachtet ist es wohl eher der Sexismus des Textes als die agnostische Haltung, die heute hochgezogene Augenbrauen verursacht. Doch ein Werk von derartiger Substanz und Schönheit kann ohne weiteres auf eigenen Füßen stehen, und wenn man es unvoreingenommen hört, macht Delius’ eigener Ausspruch Sinn: »Ich glaube nicht, daß ich es jemals besser hinbekommen habe als hiermit.«

Roderick L. Sharpe, 2010

Aufführungsmaterial beziehen Sie über Boosey & Hawkes, Berlin.

Score Data

| Edition | Repertoire Explorer |

|---|---|

| Genre | Chor/Stimme & Orchestra |

| Seiten | 64 |

| Format | 210 x 297 mm |

| Druck | Reprint |